Quand une future maman découvre le mot « varicelle grossesse » lors d’une consultation ou d’une discussion à la crèche, un flot de questions envahit vite l’esprit : est-ce vraiment dangereux pour le bébé ? Comment reconnaître les signes d’alerte ? Peut-on vraiment prévenir les complications si on n’a jamais eu la varicelle dans l’enfance ? Et comment réagir sans paniquer si l’infection se déclare malgré toutes les précautions ? Ici, chaque parent trouvera des réponses ancrées dans l’expérience, des solutions pratiques, mais aussi un vrai décryptage médical. Inquiétude, précautions, parcours médical, soutien psychologique – la varicelle grossesse mérite toute votre attention. Respirons et démêlons, ensemble, ses enjeux, ses traitements et les mesures de protection à privilégier.

Savoir identifier la varicelle grossesse et ses répercussions

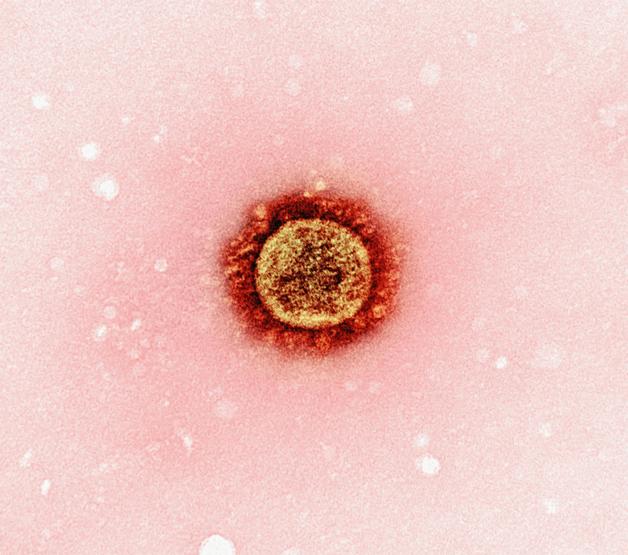

Derrière le nom presque enfantin de la varicelle se cache une réalité bien plus lourde quand il s’agit de grossesse. Ce n’est pas seulement une série de boutons qui grattent ou une fièvre qui terrasse pour quelques jours : la varicelle grossesse, c’est une exposition à un virus, le virus varicelle-zona (VZV), qui explose sa contagiosité à la moindre toux ou au simple contact rapproché. Les signes? Une éruption cutanée typique, souvent précédée d’une lassitude inhabituelle, parfois d’un peu de fièvre, puis des vésicules qui s’invitent partout.

Quelle est la source des craintes chez les parents ? D’un côté, la grossesse abaisse naturellement les défenses immunitaires (votre corps partage ses ressources !), de l’autre, certaines phases de la gestation exposent le bébé à des risques bien concrets. Le mot-clé “exposition” n’est pas anodin : le virus, lors d’une contamination au mauvais moment, peut avoir des conséquences sur la mère, le fœtus, voire le tout jeune enfant à la naissance.

Risques varicelle grossesse : à quoi faut-il s’attendre ?

Complications maternelles : pourquoi s’en soucier ?

Pour la future maman, la varicelle grossesse n’est jamais anodine. Si une infection « tardive » (surtout au 3ème trimestre ou chez une maman fumeuse) survient, une complication effraie tout le corps médical : la pneumonie varicelleuse. Imaginez une toux persistante, un essoufflement, parfois une hospitalisation en milieu spécialisé, car la situation peut se détériorer en quelques heures.

Les adultes vivent souvent la varicelle de manière plus « explosive » que les enfants, et la grossesse ajoute son cocktail de surprises : fièvre haute, fatigue persistante, état général altéré. Ce contexte explique pourquoi la surveillance médicale rapprochée est systématique dès le diagnostic.

Risques pour le bébé : selon le trimestre, l’histoire change

Impossible de parler de varicelle grossesse sans discuter de la temporalité ! Ce qui arrive avant la 20ème semaine peut bouleverser la suite de la grossesse :

- Avant 28 SA (avec un pic entre 7 et 20 semaines), le bébé court un vrai danger : la varicelle congénitale. Ce tableau associe parfois cicatrices cutanées, troubles nerveux ou oculaires, atteinte des membres… Même si la statistique reste basse (moins de 2 %), la gravité potentielle impose un suivi poussé. Le risque de retard de croissance ou de retard psychomoteur n’est pas théorique, il est documenté.

- Après 20 semaines, l’angoisse d’un zona postnatal survient : le même virus peut se « réveiller » plus tard chez l’enfant.

- Si l’infection débute tout près du terme (cinq jours avant à deux jours après naissance), attention à la varicelle néonatale : sans anticorps maternels, le nouveau-né court un risque de forme grave avec atteinte pulmonaire, neurologique, fièvre sous surveillance et même, dans certains cas, une hospitalisation en réanimation.

Les épisodes sévères fragilisent aussi l’évolution de la grossesse, multipliant les possibilités d’accouchement prématuré et nécessitant un accompagnement personnalisé.

Diagnostic et suivi : entre certitudes cliniques et investigations ciblées

Comment reconnaître la varicelle chez la femme enceinte ?

L’œil du praticien guette : une éruption cutanée typique, souvent précédée d’un sentiment de malaise, un peu de fièvre, des petits boutons en « goutte d’eau ». Mais la simple observation ne suffit pas toujours, surtout chez les femmes qui n’ont pas d’antécédents précis. Ici, la sérologie s’invite : elle mesure la présence d’anticorps spécifiques au VZV. En quelques mots, on vérifie si le corps sait déjà se défendre ou non.

La période de contagiosité s’étire : elle commence 48 heures avant les premières éruptions, et s’arrête 72 heures après la disparition complète des dernières vésicules. Ce timing fait toute la différence dans la gestion au quotidien des contacts à risque.

Surveillance du fœtus : l’échographie, sentinelle incontournable

En cas d’infection lors du premier ou du deuxième trimestre, place à la surveillance intensive. L’échographie détecte les signes évocateurs d’atteinte fœtale (malformations, hypotrophie, anomalies cérébrales). Parfois, une amniocentèse et une recherche d’ADN viral par PCR (Polymerase Chain Reaction) complètent l’arsenal diagnostique, surtout si les images laissent planer un doute. Plus la grossesse avance, plus le risque de varicelle congénitale décroît, mais une attention redoublée reste la règle.

Prise en charge de la varicelle grossesse : pour la mère, le fœtus, le nouveau-né

Traitement antiviral et soins maternels

La priorité ? Débuter un traitement dès le diagnostic confirmé. Aciclovir ou valaciclovir, antiviraux de référence, interviennent pour réduire l’intensité de l’éruption, abréger la maladie et limiter les complications. En pratique : valaciclovir à 1 g trois fois par jour, pendant sept jours. En cas de forme sévère, surtout si une atteinte pulmonaire apparaît, la perfusion hospitalière d’aciclovir s’impose, souvent accompagnée d’un isolement strict. Dans tous les cas, une vigilance de tous les instants accompagne la future maman.

Prévention après exposition : des armes pour limiter la casse

Si la varicelle grossesse surviendrait après un contact à risque, deux solutions dominent :

- Administration d’immunoglobulines spécifiques (IgVZV) dans les dix jours pour booster les défenses, avant même l’apparition des symptômes.

- Si les immunoglobulines sont inaccessibles ou le délai dépassé, un antiviral en prévention sera envisagé pour atténuer le choc viral.

On parle ici de prévention active : le médecin adapte le protocole selon le statut immunitaire, la période de gestation et les éventuels antécédents familiaux.

Prendre soin du nouveau-né à risque

Lorsque la maman déclare la varicelle à l’approche de l’accouchement (dans la « fenêtre » fatidique des cinq jours avant ou deux après), l’enfant à venir bénéficie sans attendre d’immunoglobulines ou d’aciclovir à visée préventive, même en l’absence de symptômes. L’isolement en chambre individuelle et la surveillance clinique sont de mise.

Point essentiel : l’allaitement n’est pas interdit. Au contraire, il transmet les anticorps maternels tout en exigeant une hygiène stricte (lavage systématique des mains, masque selon l’état des lésions cutanées) pour empêcher la contamination postnatale.

Prévenir la varicelle grossesse : vaccination, isolement, bons réflexes au quotidien

Vaccination préconceptionnelle : l’atout maître

Pour toutes celles qui envisagent une grossesse, la sérologie s’impose : l’objectif est simple, vérifier la présence d’anticorps et, si besoin, proposer une vaccination par deux doses de vaccin vivant atténué (Varilrix®, Varivax®). L’accent est mis sur la période : la vaccination est formellement proscrite en cours de grossesse, avec une fenêtre de sécurité d’un mois avant le projet d’enfant. Après l’accouchement ? Feu vert pour se vacciner, même durant l’allaitement.

Isolation et gestes barrières : pourquoi ne pas baisser la garde

En période d’épidémie ou de cas avéré dans l’entourage, isolation des cas, limitation des contacts avec les enfants porteurs (ou non vaccinés en phase de contagion), signalement rapide à l’employeur (pour les professionnelles en collectivité, hôpital, crèche…). Un nettoyage renforcé (lavage de mains fréquent), couplé à la vaccination du cercle familial non immunisé, réduit le risque d’introduction du virus à la maison.

Dès une exposition potentielle, la consultation chez le médecin ne traîne pas. On passe en mode vigilance active pour décider, selon chaque situation, d’un éventuel recours aux immunoglobulines ou à l’antiviral précoce.

Conseils pratiques et réponses aux doutes parentaux

Un contact à risque, que faire sans attendre ?

Lors d’un contact étroit avec une personne infectée, un seul mot d’ordre : ne pas attendre que les symptômes apparaissent ou empirent. Consultation rapide (idéalement dans les cinq jours), sérologie immédiate si doute sur le passé immunitaire, puis traitement préventif si nécessaire. Face au premier bouton ou à la fièvre inexpliquée, priorité à la réactivité : l’accès à un traitement antiviral dans les douze à vingt-quatre heures suivant l’éruption fait la différence dans le cours de la maladie.

Préserver la famille, rassurer et agir

Éviter toute transmission secondaire reste l’objectif central. Isolement de la personne infectée, hygiène stricte, vigilance autour des nourrissons et encouragement à la vaccination des proches. La sensibilisation à la varicelle grossesse concerne tout le monde, pas uniquement la future maman. Certes, la tension monte facilement devant tant d’incertitudes, mais un suivi rapproché médical, une communication transparente et un accompagnement psychologique apaisent souvent la tempête.

Termes à la loupe : chaque période, un protocole

Avant 20 semaines ? Surveillance échographique renforcée pour traquer tout signe de malformation. Après 36 semaines ? Surveillance du nouveau-né, même sans symptôme, avec possibilité de traitement préventif. À chaque étape de la varicelle grossesse, la personnalisation du suivi donne aux parents des clés adaptées, toujours en lien étroit avec le corps médical.

Allaitement : maintenir le lien, même en cas de varicelle

Donner le sein quand la varicelle est là ? Oui, mais sans négliger l’hygiène pour éviter tout contact entre les vésicules actives et la bouche du nourrisson. Les anticorps transmis via le lait maternel offrent une défense bienvenue, alors que l’entourage veille à l’ambiance sereine nécessaire à la convalescence.

Éclairages parentaux et retours d’expérience

Nombre de mamans témoignent d’une « vague d’angoisse » dès le diagnostic posé, notamment au cœur du premier trimestre ou en cas de varicelle grossesse diagnostiquée autour du terme. Les mots reviennent souvent : attente, incertitude, besoin d’écoute. Le suivi médical intensif, la possibilité d’accéder à des examens avancés (échographie, amniocentèse, PCR virale), et le soutien psychologique affûté font toute la différence pour traverser cette tempête. Certains parents racontent comment l’information claire et une équipe pluridisciplinaire engagée (obstétrique, pédiatrie, psychologie) les ont aidés à relativiser, à comprendre puis à accepter la nécessité du protocole.

À retenir

- La varicelle grossesse reste rare mais demande une vigilance de tous les instants, car le diagnostic, la prévention et la surveillance influencent directement la santé de la mère et du bébé.

- La connaissance du statut immunitaire, la vaccination préventive avant le projet d’enfant, et les bons réflexes dès le moindre contact suspect font toute la différence.

- En cas d’exposition ou de symptômes, l’association entre sérologie, intervention rapide (antiviraux, immunoglobulines), et suivi personnalisé (échographie, surveillance néonatale) assure la meilleure protection possible.

- Un accompagnement psychologique bienveillant, une information structurée et l’aide des professionnels de santé contribuent à restaurer la confiance et à apaiser les angoisses.

- Besoin d’un accompagnement quotidien, de conseils adaptés et de questionnaires santé gratuits pour votre enfant ? Téléchargez l’application Heloa : un soutien sur-mesure, proche des parents, pour rester acteur de votre parcours de santé.

Les questions des parents

Peut-on attraper la varicelle pendant la grossesse si on l’a déjà eue enfant ?

Bonne nouvelle : si on a déjà eu la varicelle dans l’enfance ou si l’on a été vaccinée, on est considérée comme immunisée. Il n’y a donc, en général, pas de risque de la contracter à nouveau durant la grossesse. Rassurez-vous, même en cas de contact rapproché avec une personne malade, le système immunitaire garde la mémoire du virus et protège efficacement la future maman et son bébé.

Quels sont les risques pour le bébé si la maman a la varicelle au troisième trimestre ?

Attraper la varicelle tout près du terme (dans les cinq jours avant l’accouchement ou deux jours après) peut exposer le nouveau-né à la varicelle néonatale. Cette forme est plus sévère car le bébé n’a pas encore reçu suffisamment d’anticorps protecteurs. Mais il existe des solutions : les équipes médicales proposent un suivi renforcé, un traitement préventif adapté (immunoglobulines ou antiviraux), et une surveillance attentive pour rassurer et protéger votre enfant dès les premiers jours.

Quels symptômes doivent alerter une femme enceinte après un contact avec la varicelle ?

Si une future maman n’est pas certaine d’être immunisée, il importe de rester vigilante. Après un contact avec la varicelle, surveillez l’apparition d’une fièvre, d’une grande fatigue ou de petites taches rouges qui se transforment en vésicules. Ces signes peuvent annoncer le début de la maladie. En cas de doute, n’hésitez pas à demander un avis médical sans attendre : des examens simples comme une prise de sang permettent d’évaluer le risque et d’agir rapidement si besoin. Votre réactivité met toutes les chances de votre côté pour préserver votre santé et celle de votre bébé.

Pour aller plus loin :